Темы

ВОЗ выпускает новый пересмотр Международной классификации болезней (МКБ-11).

ВОЗ выпускает новый пересмотр Международной классификации болезней (МКБ-11).

The World Health Organization (WHO) is releasing its new International Classification of Diseases (ICD-11).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпускает новую версию своей Международной классификации болезней (МКБ-11).

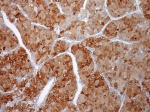

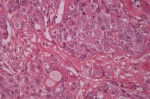

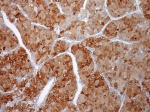

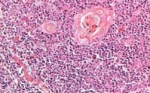

Иммуногистохимическая экспрессия белка MTA-1 и его прогностическая значимость при раке поджелудочной железы

Иммуногистохимическая экспрессия белка MTA-1 и его прогностическая значимость при раке поджелудочной железы

Целью исследования являлась оценка прогностической ценности уровней экспрессии белка MTA-1 в тканях рака поджелудочной железы с помощью иммуногистохимического анализа.

Концентрация сывороточного альбумина как независимый прогностический показатель у пациентов с легочной артериальной гипертензией

Концентрация сывороточного альбумина как независимый прогностический показатель у пациентов с легочной артериальной гипертензией

Сывороточный альбумин является значимым прогностическим показателем для многих процессов заболевания, однако существуют ограниченные данные о его прогностической значимости при легочной артериальной гипертензии (ЛАГ). Настоящее исследование направлено на оценку взаимосвязи гипоальбуминемии с тяжестью заболевания и смертности в исследуемой популяции.

Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 6 (июнь 2018 г.)

Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 6 (июнь 2018 г.)

CCLM публикуется ежемесячно и является наиболее актуальным журналом по клинической химии в Европе. Это ценный и пополняемый источник знаний для профессионалов в этой области, хорошо известный во всем мире.

Прогностическая значимость экспрессии CD44, NANOG, OCT4 и BMI1 при плоскоклеточной карциноме языка

Прогностическая значимость экспрессии CD44, NANOG, OCT4 и BMI1 при плоскоклеточной карциноме языка

Плоскоклеточная карцинома языка (ПКЯ) содержит субпопуляцию клеток, называемую раковыми стволовыми клетками (РСК), которые ответственны за рост опухоли, метастазы и устойчивость к химиотерапии и лучевой терапии. Маркеры РСК были использованы для выделения этих клеток в качестве биомаркеров для прогнозирования общей выживаемости пациентов с ПКЯ.

Инсулинорезистентность в качестве предиктора постинсультной депрессии

Инсулинорезистентность в качестве предиктора постинсультной депрессии

Предыдущие исследования показали, что резистентность к инсулину (ИР) может быть значительным фактором риска сердечно-сосудистых событий и депрессии, независимо от других факторов риска. В этом исследовании были оценены значения индекса инсулинорезистентности HOMA-IR при приеме для прогнозирования постинсультной депрессии (ПИД) в течение 3-месячного наблюдения.

Прогностическая роль высокочувствительного сердечного тропонина I и растворимого ST-2 у пациентов хирургического подразделения интенсивной терапии, перенесших несердечную хирургию

Прогностическая роль высокочувствительного сердечного тропонина I и растворимого ST-2 у пациентов хирургического подразделения интенсивной терапии, перенесших несердечную хирургию

Прогностическая значимость сердечных биомаркеров, таких как высокочувствительный сердечный тропонин I (hs-cTnI) и растворимый ST-2 (sST2), в несердечной хирургии недостаточно изучена. Авторы оценили hs-cTnI и sST2 в качестве предикторов 30-дневных тяжелых неблагоприятных сердечных событий (MACE – Major Adverse Cardiac Events) у пациентов, поступивших в хирургическое подразделение интенсивной терапии (ХПИТ) после крупных несердечных операций.

Прогностическая значимость антагониста рецептора интерлейкин-1 у пациентов с ишемической болезнью сердца

Прогностическая значимость антагониста рецептора интерлейкин-1 у пациентов с ишемической болезнью сердца

IL-1?-связанное воспаление способствует развитию и прогрессированию ишемической болезни сердца (ИБС). Авторы стремились оценить прогностическое воздействие антагониста рецептора воспалительного маркера интерлейкин-1 (IL-1Ra), отражающего высокую активность IL-1?, у пациентов с зарегистрированной ИБС.

Повышенная структурная сложность плазменного N-гликана связана с более высоким риском диабета 2 типа

Повышенная структурная сложность плазменного N-гликана связана с более высоким риском диабета 2 типа

Лучшее понимание диабета 2 типа и его профилактика является насущной потребностью. Изменения N-гликанов в плазме человека связаны со многими заболеваниями и представляют собой перспективные диагностические и прогностические биомаркеры. Вариации метаболизма глюкозы напрямую влияют на гликозилирование через гексозамины, но исследований плазменного гликогена при диабете 2 типа недостаточно. Цель авторского исследования состояла в том, чтобы определить, изменяется ли N-гликан белка у людей, которые подвергаются большему риску развития диабета 2 типа.

Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 5 (май 2018 г.)

Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 5 (май 2018 г.)

CCLM публикуется ежемесячно и является наиболее актуальным журналом по клинической химии в Европе. Это ценный и пополняемый источник знаний для профессионалов в этой области, хорошо известный во всем мире.

Потенциальные прогностические биомаркеры сердечно-сосудистых заболеваний при макросомии плода: влияние гестационного диабета

Потенциальные прогностические биомаркеры сердечно-сосудистых заболеваний при макросомии плода: влияние гестационного диабета

Макросомия плода связана с сердечной гипертрофией и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Сердечные биомаркеры могут иметь диагностическую и прогностическую роли при сердечно-сосудистых заболеваниях. Целью исследования было определить, дифференцированы ли сердечные биомаркеры в образцах пуповинной крови крупных для гестационного возраста (БГВ) однолетних младенцев, по сравнению с соответствующими гестационному возрасту (СГВ) младенцами.

Hu-антиген R (HuR) гетерогенной экспрессии в качестве прогностического маркера меланомы

Hu-антиген R (HuR) гетерогенной экспрессии в качестве прогностического маркера меланомы

Прогностические маркеры меланомы, особенно для II стадии болезни, необходимы для оценки риска будущей адъювантной терапии. Ядерный РНК-связывающий белок HuR регулирует экспрессию белка тысяч мРНК, поэтому его гетерогенная экспрессия может отражать гетерогенность опухоли и пластичность. В настоящем исследовании была рассмотрена количественная оценка HuR в первичной меланоме как маркера метастатического исхода.

ST2 в качестве нового прогностического маркера у пациентов с почечной недостаточностью в термальной стадии при гемодиафильтрации

ST2 в качестве нового прогностического маркера у пациентов с почечной недостаточностью в термальной стадии при гемодиафильтрации

Пациенты с терминальной стадией почечной недостаточности (ТСПН) склонны к тяжелой сердечной недостаточности (СН) и нескольким опасным для жизни событиям. Таким образом, способность оценивать прогноз заболевания и риск краткосрочных событий или смерти имеет большое значение. Роль растворимого ST2 (sST2) в качестве потенциального нового прогностического маркера у пациентов с ТСПН еще не изучена. Целью авторского исследования было оценить прогностическую ценность sST2 у пациентов с ТСПН при гемодиафильтрации (ГДФ) и сравнить его с NT-proBNP, установленным прогностическим маркером СН и ПН.

Многоцентровое исследование доказало клиническую значимость предикторов преэклампсии

Многоцентровое исследование доказало клиническую значимость предикторов преэклампсии

Multicenter study proved the clinical importance of the predictors of pre-eclampsia

Пороговые значения для соотношение sFlt-1 и PlGF, выявленные в ходе перспективного и многоцентрового исследования PROGNOSIS, являются высоконадежными и перспективными инструментами для чёткой стратификации и управления рисками, связанными с преэклампсией.

Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 4 (апрель 2018 г.)

Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 4 (апрель 2018 г.)

CCLM публикуется ежемесячно и является наиболее актуальным журналом по клинической химии в Европе. Это ценный и пополняемый источник знаний для профессионалов в этой области, хорошо известный во всем мире.

Роль коэффициента AR/ER у ER-положительных пациентов с раком молочной железы

Роль коэффициента AR/ER у ER-положительных пациентов с раком молочной железы

Значение рецептора андрогена (AR) при лечении рака молочной железы (РМЖ) не полностью изучено, и все еще неясно, как уровень экспрессии AR влияет на экстроген рецептор-положительные (ER+) опухоли. Целью настоящего исследования было проанализировать прогностическое значение коэффициента AR/ER, оцениваемого с помощью иммуногистохимии, сопоставив это значение с клиническими, патологическими и молекулярными характеристиками.

Экспрессия PD-L1 связана с худшей выживаемостью при злокачественной мезотелиоме плевры

Экспрессия PD-L1 связана с худшей выживаемостью при злокачественной мезотелиоме плевры

В настоящее время существует необходимость выявления прогностических биомаркеров для разработки подхода к лечению злокачественной мезотелиомы плевры (ЗМП), основанного на определении риска. Экспрессия лиганд?1 программируемой гибели клеток (PD-L1) изучалась как прогностический биомаркер в ряде опухолей, учитывая его важную роль в уклонении от противоопухолевого иммунного ответа. В четырех ранее опубликованных анализах было обнаружено, что позитивность PD-L1 является неблагоприятным прогностическим фактором выживания при ЗМП. Это исследование направлено на дальнейшее изучение взаимосвязи между экспрессией PD-L1 в тканях мезотелиомы и результатами выживания.

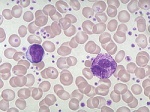

Прогностическое значение абсолютного количества лимфоцитов у пациентов, поступивших с острой сердечной недостаточностью

Прогностическое значение абсолютного количества лимфоцитов у пациентов, поступивших с острой сердечной недостаточностью

Низкое относительное количество лимфоцитов является важным прогностическим маркером при острой сердечной недостаточности (ОСН). Однако, маркерами ОСН также могут являться и другие отклонения в лейкоцитарной формуле. Целью исследования была оценка низкого абсолютного количества лимфоцитов (АКЛ) в качестве независимого предиктора сердечно-сосудистых событий у пациентов с ОСН.

Площадь остаточной опухоли является надежным прогностическим маркером для пациентов с ректальным раком, подвергающимся предоперационной терапии

Площадь остаточной опухоли является надежным прогностическим маркером для пациентов с ректальным раком, подвергающимся предоперационной терапии

Цель исследования заключалась в выяснении различий в гистологических признаках рака прямой кишки между пациентами, получавших предоперационную химиолучевую терапию, и пациентов, получавших предоперационную химиотерапию. Площадь остаточной опухоли (ART) также рассматривалась в качестве потенциального прогностического маркера между ними.

Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 3 (март 2018 г.)

Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 3 (март 2018 г.)

CCLM публикуется ежемесячно и является наиболее актуальным журналом по клинической химии в Европе. Это ценный и пополняемый источник знаний для профессионалов в этой области, хорошо известный во всем мире.

Антитела к сывороточному белку p53 в качестве потенциального маркера опухоли при внепеченочной холангиокарциноме

Антитела к сывороточному белку p53 в качестве потенциального маркера опухоли при внепеченочной холангиокарциноме

Клинико-патологическая значимость экспрессии белка р53, важнейшего онкосупрессорного белка, контролирующего клеточную пролиферацию путем остановки клеточного цикла или индукции апоптоза, и уровень антител к нему s-p53-Abs у пациентов с холангиокарциномой были оценены только в нескольких исследованиях. В связи с этим, авторы проанализировали клинико-патологическое и прогностическое значение s-p53-Abs у пациентов с внепеченочной холангиокарциномой.

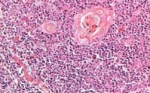

Новые опухолевые маркеры повышают прогнозируемость выживаемости у пациентов с ВИЧ-ассоциированной диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомой

Новые опухолевые маркеры повышают прогнозируемость выживаемости у пациентов с ВИЧ-ассоциированной диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомой

Существующие прогностические инструменты для ВИЧ + диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы (DLBCL) не позволяют точно прогнозировать исходы у пациентов. Для разработки нового прогностического алгоритма, включающего молекулярные опухолевые характеристики и факторы ВИЧ-инфекции, авторы включили 80 пациентов с ВИЧ-ассоциированным DLBCL, диагностированным в период с 1996 по 2007 год.

Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 1 (январь 2018 г.)

Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 1 (январь 2018 г.)

CCLM публикуется ежемесячно и является наиболее актуальным журналом по клинической химии в Европе. Это ценный и пополняемый источник знаний для профессионалов в этой области, хорошо известный во всем мире.

Роль VEGF, CD105 и CD31 в прогнозировании исходов у пациентов с колоректальным раком

Роль VEGF, CD105 и CD31 в прогнозировании исходов у пациентов с колоректальным раком

Заболеваемость колоректальным раком (РТК) растет во всем мире. Он является вторым наиболее распространенным раком среди женщин и третьим среди мужчин. Ангиогенез играет важную роль в развитии и распространении колоректального рака. Кроме того, ангиогенез был предложен как прогностический маркер при различных новообразованиях. В связи с этим маркеры ангиогенных эндотелиальных клеток становятся мишенями для терапии рака.

Прогностическая ценность Цистатина С, uNGAL и СКФ у пациентов с подозрением на острый инфаркт миокарда

Прогностическая ценность Цистатина С, uNGAL и СКФ у пациентов с подозрением на острый инфаркт миокарда

Нарушенная почечная функция, отражаемая расчетной скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) или цистатина С, является сильным предиктором риска при наличии острого инфаркта миокарда (ОИМ). Мочевой нейтрофильный желатиназо-ассоциированный липокаин (uNGAL) является ранним маркером острого повреждения почек. uNGAL также может быть сильным предиктором исхода у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Целью настоящего исследования было оценить прогностическую ценность uNGAL, СКФ и цистатина C у пациентов с подозрением на ОИМ.

Прогностическая значимость экспрессии ALDH1 у пациентов с глиомой

Прогностическая значимость экспрессии ALDH1 у пациентов с глиомой

Альдегиддегидрогеназа 1 (ALDH1) ранее была идентифицирована в качестве маркера рака стволовых клеток, связанного с опухолегенезом. Однако опубликовано недостаточно клинических исследований, демонстрирующих его прогностическую значимость при глиоме. В представленном авторском исследовании был проведен систематический метаанализ для всесторонней оценки корреляции ALDH1 с возрастом, полом, стадией по классификации ВОЗ и общей выживаемостью (ОВ) у пациентов с глиомой.

Прогностическая значимость повышения тропонина в отношении долгосрочной смертности после ишемического инсульта

Прогностическая значимость повышения тропонина в отношении долгосрочной смертности после ишемического инсульта

Тропонин, маркер повреждения миокарда, часто увеличивается и связан с плохим исходом у пациентов с ишемическим инсультом. Однако долгосрочный результат остается неопределенным. В связи с этим, авторы исследовали прогностическую значимость повышения тропонина для долгосрочной смертности и исследовали факторы, влияющие на повышение тропонина после ишемического инсульта.

Многомаркерный подход при прогнозировании смертности у септических пациентов

Многомаркерный подход при прогнозировании смертности у септических пациентов

Целью исследования являлось оценка 30-дневной смертности при сепсисе с использованием многомаркерного подхода и сравнения его эффективности со шкалой SOFA.

Уровень сывороточного цистатина C является значимым прогностическим фактором смертности у пациентов с цирротическим асцитом

Уровень сывороточного цистатина C является значимым прогностическим фактором смертности у пациентов с цирротическим асцитом

Хотя уровень цистатина C в сыворотке считается весьма точным маркером функции почек у пациентов с циррозом печени, его прогностическая эффективность остается неопределенной. Представленное исследование предназначалось для оценки прогностической эффективности уровня сывороточного цистатина C у пациентов с цирротическим асцитом.

Прогностические биомаркеры при плоскоклеточной карциноме полости рта

Прогностические биомаркеры при плоскоклеточной карциноме полости рта

Идентификация информативных прогностических биомаркеров для плоскоклеточной карциномы полости рта (ПКПР) имеет большое значение для лучшего прогнозирования поведения опухоли и для разработки соответствующей терапии. В представленном исследовании анализировались существующие данные относительно иммуногистохимических прогностических биомаркеров для ПКПР.

Прогностическое значение отношения тромбоцитов к лимфоцитам у критических пациентов с острой почечной недостаточностью

Прогностическое значение отношения тромбоцитов к лимфоцитам у критических пациентов с острой почечной недостаточностью

Воспаление играет важную роль в развитии и прогрессировании острой почечной недостаточности (ОПН). Однако свидетельств относительно прогностического эффекта отношения тромбоцитов к лимфоцитам (PLR), нового системного маркера воспаления, среди пациентов с ОПН мало. В этом исследовании авторы оценивали значимость PLR при прогнозировании исходов у критически больных пациентов с ОПН.

Роль мочевого L-FABP в прогрессировании хронической почечной недостаточности

Роль мочевого L-FABP в прогрессировании хронической почечной недостаточности

Экскреция печеночной формы белка, связывающего жирные кислоты (L-FABP) является новым потенциальным биомаркером почечной дисфункции. Авторы проанализировали, добавляет ли экскреция мочевого L-FABP прогностическую информацию к установленным маркерам риска, артериальному давлению (АД), экскреции альбумина и СКФ, относительно прогрессирования хронической почечной недостаточности (ХПН).

Проадреномедуллин в прогнозировании смертности при различном уровне тяжести сепсиса

Проадреномедуллин в прогнозировании смертности при различном уровне тяжести сепсиса

В последние годы участилось использование новых биомаркеров сепсиса. Однако их прогностическая ценность в отношении тяжести заболевания не изучалась. В этой работе авторы изучили способность среднего уровня проадреномедуллина (MR-proADM) к прогнозированию смертности у пациентов с сепсисом с разной степенью органной недостаточности по сравнению с прокальцитонином, С-реактивным белком, и лактатом.

Прогнозирование смертности при сепсисе с помощью комбинации биомаркеров: прокальцитонина, пресепсина, галектина-3 и sST2

Прогнозирование смертности при сепсисе с помощью комбинации биомаркеров: прокальцитонина, пресепсина, галектина-3 и sST2

Биомаркеры являются объективным и надежным инструментом для прогнозирования смертности при сепсисе. Авторы исследовали прогностическую значимость септических биомаркеров и рассмотрели, будет ли добавление биомаркеров к клиническим переменным улучшать прогноз смертности при сепсисе.

Вирус паппиломы человека и экспрессия белка р16 в качестве прогностических биомаркеров при раке подвижной части языка

Вирус паппиломы человека и экспрессия белка р16 в качестве прогностических биомаркеров при раке подвижной части языка

Задачи исследования заключались в определении распространенности вируса папилломы человека (ВПЧ) при раке подвижной части языка (MTC, Mobile tongue cancer) и оценке корреляций и выживаемости.

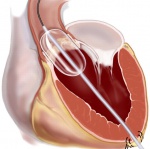

Концентрации ST2 в качестве предиктора выживаемости для пациентов, перенесших транскатетерную имплантацию аортального клапана

Концентрации ST2 в качестве предиктора выживаемости для пациентов, перенесших транскатетерную имплантацию аортального клапана

Целью исследования являлась оценка концентраций растворимого стимулирующего фактора роста 2 (sST2) и прогнозирование смертности у пациентов, перенесших транскатетерную имплантацию аортального клапана (ТИАК).

Влияние введения инсулина на секрецию c-пептида у тяжелобольных пациентов с диабетом II типа

Влияние введения инсулина на секрецию c-пептида у тяжелобольных пациентов с диабетом II типа

Авторы стремились изучить влияние экзогенного введения инсулина на секрецию c-пептида (маркер реакции бета-клеток поджелудочной железы) у критически больных пациентов с гипергликемией.

Глипикан-3 как клинически полезный биомаркер

Глипикан-3 как клинически полезный биомаркер

Глипикан-3 (GPC3) представляет собой протеогликан, связанный с клетками, который идентифицирован как потенциальный биомаркер при гепатоцеллюлярной карциноме (ГЦК), карциноме легкого, тяжелой пневмонии и остром респираторном дистресс-синдроме (ОРДС). Цель авторского обзора состояла в том, чтобы оценить, насколько полезен GPC3 в качестве биомаркера, а также обсудить потенциальное участие GPC3 в клеточной биологии и рассмотреть изменения экспрессии и регуляции GPC3 при ГЦК, раке легкого, тяжелой пневмонии и ОРДС.

Уровни циркулирующих желчных кислот в качестве предиктора исхода у критически больных пациентов

Уровни циркулирующих желчных кислот в качестве предиктора исхода у критически больных пациентов

Желтуха и холестатическая печеночная дисфункция часто присутствуют у критически больных пациентов с повышенной смертностью. Холестаз у критически больных пациентов тесно связан со стимуляцией про-воспалительных цитокинов, что приводит к нарушению секреции желчи и последующему накоплению желчных кислот (ЖК). Целью этого исследования было оценить клиническую роль циркулирующих желчных кислот у критически больных пациентов.

Прогностическая ценность соотношения нейтрофилов к лимфоцитам в отношении прогноза почек у пациентов, страдающих гранулематозом с полиангититом

Прогностическая ценность соотношения нейтрофилов к лимфоцитам в отношении прогноза почек у пациентов, страдающих гранулематозом с полиангититом

Гранулематоз с полиангиитом (ГПА), также известный как гранулематоз Вегенера – это редкий некротизирующий васкулит, который обычно включает верхнюю и нижнюю дыхательную системы и почки, и часто имеет рецидивирующее течение. Было выявлено, что коэффициент нейтрофилы/лимфоциты (NLR) является полезным маркером, предсказывающим не только прогрессирующее заболевание, но и смертность при различных воспалительных заболеваниях. Авторы стремились исследовать роль NLR в отношении прогноза у пациентов с ГПА.

Многофакторная причинность дефицита витамина D у пожилых людей

Многофакторная причинность дефицита витамина D у пожилых людей

Дефицит витамина D распространен у пожилых людей в некоторых странах с достаточной солнечной активностью. Переменные, связанные с этим дефицитом, дают представление о шагах, необходимых для разработки соответствующего лечения.

Клиническая значимость белка B7-H4 в качестве нового прогностического маркера рака молочной железы

Клиническая значимость белка B7-H4 в качестве нового прогностического маркера рака молочной железы

Последние данные показали, что B7-H4 играет важную роль в развитии рака не только в иммунной области. Однако, корреляция между экспрессией белка B7-H4 и клиническим исходом при первичном раке молочной (РМЖ) железы до сих пор не исследовалась.

Прогностическая значимость прокальцитонина, высокочувствительного С-реактивного белка и литостатина у детей с сепсисом

Прогностическая значимость прокальцитонина, высокочувствительного С-реактивного белка и литостатина у детей с сепсисом

Целью исследования являлась оценка прогностической значимости прокальцитонина (ПКТ), высокочувствительного С-реактивного белка (hsСРБ) и литостатина у детей с сепсисом.

Сохраняющаяся лимфопения является фактором риска заражения и смерти пациентов в ОИТ с устойчивой гипотензией при поступлении

Сохраняющаяся лимфопения является фактором риска заражения и смерти пациентов в ОИТ с устойчивой гипотензией при поступлении

У тяжелобольных пациентов могут развиваться изменения в иммунной системе, называемые пост-агрессивной иммуносупрессией. Авторы стремились оценить риск инфекции, приобретенной в ходе интенсивной терапии, а также смертности, в соответствии с исходным количеством лимфоцитов при поступлении в отделение интенсивной терапии (ОИТ) и его динамикой в течение 3 дней.

Прогностическая значимость уровней циркулирующиего адипонектина у пациентов с хронической сердечной недостаточностью

Прогностическая значимость уровней циркулирующиего адипонектина у пациентов с хронической сердечной недостаточностью

У пациентов с хронической сердечной недостаточностью (СН) повышены концентрации циркулирующего адипонектина. Авторы исследовали прогностическую значимость кратковременных изменений концентраций адипонектина после лечения хронической СН.

Повышенная экспрессия микроРНК-24-3p является потенциально неблагоприятным прогностическим фактором у пациентов с колоректальной аденокарциномой

Повышенная экспрессия микроРНК-24-3p является потенциально неблагоприятным прогностическим фактором у пациентов с колоректальной аденокарциномой

МикроРНК-24-3p участвует в связанных с раком клеточных процессах, таких как контроль клеточного цикла, клеточный рост, пролиферация и апоптоз. В представленном исследовании авторы изучали потенциальную диагностическую и прогностическую ценность экспрессии микроРНК-24-3p у пациентов с колоректальной аденокарциномой.

Прогностическая значимость воспалительных и сердечно-сосудистых биомаркеров для прогнозирования 90-дневной смертности от всех причин после острого ишемического инсульта

Прогностическая значимость воспалительных и сердечно-сосудистых биомаркеров для прогнозирования 90-дневной смертности от всех причин после острого ишемического инсульта

Раннее прогнозирование исхода после острого ишемического инсульта (ОИИ) представляет большой интерес. Целью авторского исследования было оценить прогностическую значимость биомаркеров в крови у пациентов с ОИИ.

Сывороточный прокальцитонин у пациентов с острой печеночной недостаточностью

Сывороточный прокальцитонин у пациентов с острой печеночной недостаточностью

Прокальцитонин (ПКТ) является известным диагностическим маркером бактериальной инфекции. Было проведено исследование с целью оценки клинической значимости уровней сывороточного ПКТ у пациентов с острой печеночной недостаточностью (ОПН).

Исходы у больных почечным AL амилоидозом: прогностические факторы, почечный ответ и влияние терапии

Исходы у больных почечным AL амилоидозом: прогностические факторы, почечный ответ и влияние терапии

Ранее была предложена классификация для пациентов с почечным AL амилоидозом, основанная на рецепторах эпидермального фактора роста (РЭФР) (<50 мл/мин/1,73 м2) и протеинурии (≥5гр/день) на момент постановки диагноза, а также на признаках почечной прогрессии (уменьшение РЭФР ?25%) и реакциях (уменьшение протеинурии без прогрессирования почечной недостаточности ?30%). В представленном исследовании были оценены эти критерии в когорте из 125 больных с почечным AL амилоидозом, лечившихся бортезомибом или леналидомидом.

Повышенные уровни MIF-2 в качестве предиктора летального исхода у больных в критическом состоянии

Повышенные уровни MIF-2 в качестве предиктора летального исхода у больных в критическом состоянии

D-допахром-таутомераза (MIF-2 или DDT) является членом надсемейства MIF (фактор ингибирования миграции макрофагов). Циркулирующий MIF-2 обычно повышен у пациентов, страдающих от сепсиса или тяжелых ожогов и у пациентов после операции. Авторы провели исследование, чтобы лучше изучить прогностическую значимость MIF-2 у больных в критическом состоянии.

Антитела к фосфатидилсерину/протромбину в качестве диагностических биомаркеров для выявления тяжелого первичного АФС

Антитела к фосфатидилсерину/протромбину в качестве диагностических биомаркеров для выявления тяжелого первичного АФС

Antiphosphatidylserine/prothrombin antibodies as biomarkers to identify severe primary antiphospholipid syndrome

Антитела к фосфатидилсерину/протромбину (АПС/Пт) в настоящее время считаются потенциальныхми биомаркерами диагностики антифосфолипидного синдрома (АПС). Представляемое в статье когортное исследование посвящено изучению роли антител АПС/Пт в качестве фактора риска тяжелого АПС, оценке связи между этими антителами и клиническими/ лабораторными профилями АПС.

Прокальцитонин и пресепсин в диагностике и прогнозе течения инфекционного эндокардита

Прокальцитонин и пресепсин в диагностике и прогнозе течения инфекционного эндокардита

Procalcitonin and precepting in the diagnosis and prognosis of infectious endocarditis

Инфекционный эндокардит – грозное заболевание с невысокой частотой, но высокой (до 40%) летальностью. Клинические проявления заболевания весьма вариабельны, что затрудняет диагностический поиск. Прокальцитонин и пресепсин, как показали авторы исследования, являются высокочувствительными, высокоспецифичными, экономически эффективными биомаркерами, способных ускорить постановку диагноза.

Независимая прогностическая роль экспрессии PD-L1 у больных плоскоклеточным раком пищевода

Независимая прогностическая роль экспрессии PD-L1 у больных плоскоклеточным раком пищевода

Авторы исследовали взаимосвязь между экспрессией PD-L1 (Programmed death-1 ligand-1) и клинико-патологическими данными у пациентов с плоскоклеточным раком пищевода (ПРП). Экспрессию PD-L1 в первичных опухолях у 278 пациентов оценивали при помощи иммуногистохимического анализа. Кривые выживаемости были построены с помощью метода Каплана-Мейера.

Прогностическая значимость интерлейкина-34 у пациентов с сердечной недостаточностью

Прогностическая значимость интерлейкина-34 у пациентов с сердечной недостаточностью

Почечная дисфункция, обычно ассоциированная с сердечной дисфункцией, имеет прогностическую значимость в отношении долгосрочных неблагоприятных исходов сердечной недостаточности (СН). Ранее уже был установлен новый почечный биомаркер – интерлейкин-34 (ИЛ-34), повышенный у пациентов с СН и ассоциированный с нарушением функции почек и ишемической болезнью сердца параллельно с СН. Однако, прогностическое значение ИЛ-34 при СН остается неясным, в связи с чем было проведено представленное исследование.

Сравнение прогностической значимости воспалительных маркеров у больных с острым панкреатитом

Сравнение прогностической значимости воспалительных маркеров у больных с острым панкреатитом

Прогностические маркеры воспаления связаны с общей выживаемостью при некоторых заболеваниях. В данном исследовании была оценена прогностическая значимость этих маркеров в отношении смертности и тяжести при остром панкреатите (ОП).

Прогностическая значимость исследования растворимого ST2 при инфаркте миокарда

Прогностическая значимость исследования растворимого ST2 при инфаркте миокарда

Целью авторского исследования являлось определение связи между растворимым стимулирующим фактором роста (sST2) и долгосрочными исходами после ИМ.

Диагностика острого вирусного энцефалита и энцефалопатии у взрослых

Диагностика острого вирусного энцефалита и энцефалопатии у взрослых

Острый вирусный энцефалит / энцефалопатия (ВЭ) у взрослых является редким, но хорошо известным осложнением инфекции вируса гриппа. Диагноз трудно поставить из-за отсутствия характерных клинических симптомов и проверенных диагностических критериев.

Связь между шириной распределения эритроцитов и смертностью у пациентов, проходящих непрерывный амбулаторный перитонеальный диализ

Связь между шириной распределения эритроцитов и смертностью у пациентов, проходящих непрерывный амбулаторный перитонеальный диализ

Хотя ширина распределения эритроцитов (ШРЭ) стала биомаркером клинической прогностической значимости в различных клинических условиях в течение последних двух десятилетий, данные о его роли у больных в терминальной стадии почечной недостаточности всё еще ограничены.

Прогностическая значимость комбинации предоперационных значений гемоглобина, лимфоцитов, альбумина, и нейтрофилов у пациентов с местно-распространенным колоректальным раком

Прогностическая значимость комбинации предоперационных значений гемоглобина, лимфоцитов, альбумина, и нейтрофилов у пациентов с местно-распространенным колоректальным раком

Целью данного исследования являлось изучение прогностической ценности комбинации предоперационных значений гемоглобина, лимфоцитов, альбумина, и нейтрофилов (HLAN) у пациентов с местно-распространенным колоректальным раком (МРКР).

Гетеродуплексный анализ и пиросеквенирование в диагностике истинной полицитемии

Гетеродуплексный анализ и пиросеквенирование в диагностике истинной полицитемии

Heteroduplexes analysis and persecutione in the diagnosis of polycythemia Vera

Соматические мутации в 533—547 кодонах 12-го экзона гена JAK2 высокоспецифичны для подтверждения диагноза истинной полицитемии (ИП). Частота встречаемости таких мутаций среди больных составляет от 3 до 23% в разных этнических группах. Метод анализа мутаций в 12-м экзоне гена JAK2 в количественном формате методом пиросеквенирования имеет высокую стоимость, что определяет необходимость разработки двухэтапного алгоритма тестирования с предварительным использованием более доступного скринингового теста, предложенного авторами статьи.

Т.Н. СУББОТИНА, А.Е. ХАРСЕКИНА, Е.А. ДУНАЕВА, К.О. МИРОНОВ, Е.В. ВАСИЛЬЕВ, М.А. МИХАЛЁВ, В.А. ХОРЖЕВСКИЙ, И.А. ОЛЬХОВСКИЙ, Г.А. ШИПУЛИН.

Использование гетеродуплексного анализа и пиросеквенирования в алгоритме диагностики истинной полицитемии, ассоциированной с соматическими мутациями в 12-м экзоне гена JAK2. //

Журнал "Лабораторная служба". - Том 6 - №1, 2017 - С. 29-34

Экспрессия матриксных металлопротеиназ при опухолях почки

Обзор. Ключевые слова: ММП, ТИМП, маркеры прогноза, рак почки. Костылева О.И., Муштенко В.В., Колпаков А.В., Тимофеев Ю.С., Кушлинский Н.Е. Особенности экспрессии матриксных металлопротеиназ и их тканевых ингибиторов при опухолях почки. Журнал "Лабораторная служба". - Том 6 - №1, 2017 - С. 6-14

Низкий уровень экспрессии микроРНК-361-5p ассоциируется с неблагоприятным прогнозом у пациентов с немелкоклеточным раком легкого

Низкий уровень экспрессии микроРНК-361-5p ассоциируется с неблагоприятным прогнозом у пациентов с немелкоклеточным раком легкого

Целью исследования являлась оценка влияния уровня экспрессии микроРНК-361-5p на выживаемость пациентов с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ).

Диагностическая и прогностическая роль циркулирующего плазменного микроРНК-199a-3p у пациентов с глиомой

Диагностическая и прогностическая роль циркулирующего плазменного микроРНК-199a-3p у пациентов с глиомой

Исследование было проведено с целью изучения плазменного микроРНК-199a-3p в качестве биомаркера для пациентов с глиомой.

Клиническая значимость мРНК-221 в качестве нового прогностического биомаркера у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой

Клиническая значимость мРНК-221 в качестве нового прогностического биомаркера у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой

Целью исследования являлось изучение взаимосвязи между микроРНК-221 (мРНК-221) и гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК). Авторы проанализировали корреляции между уровнями экспрессии мРНК-221 и клинико-патологическими характеристиками у больных с ГЦК.

Значимость пропротеина PCSK9 при хронической болезни почек

Значимость пропротеина PCSK9 при хронической болезни почек

Хроническая болезнь почек (ХБП) сопровождается рядом вторичных метаболических нарушений, таких как липидные аномалии. Все больше исследований изучают возможную связь уровней PCSK9 с функцией почек, особенно с нефротической протеинурией, а также их роль в качестве прогностического маркера сердечно-сосудистого риска при ХБП.

Прогностическая значимость циркулирующего хромогранина B у больных с острой дыхательной недостаточностью

Прогностическая значимость циркулирующего хромогранина B у больных с острой дыхательной недостаточностью

Уровни циркулирующего хромогранина B (CgB) увеличиваются в ситуациях, характеризующихся системным и миокардиальным стрессом, но дает ли CgB прогностическую информацию для больных с острой дыхательной недостаточностью (ОДН) остается неизвестным.

Соотношение СРБ / альбумин является прогностическим маркёром выживаемости при операбельном немелкоклеточном раке легких у пациентов пожилого возраста

Соотношение СРБ / альбумин является прогностическим маркёром выживаемости при операбельном немелкоклеточном раке легких у пациентов пожилого возраста

Целью данного ретроспективного исследования было изучение соотношения С-реактивного белка / альбумин (СРБ / АЛБ) в качестве прогностического маркера у пациентов пожилого возраста с немелкоклеточным раком легких (НМРЛ).

Прогностическое значение экспрессии белков семейства HER при раке поджелудочной железы

Прогностическое значение экспрессии белков семейства HER при раке поджелудочной железы

В данном исследовании авторы оценивали прогностическое значение экспрессии членов семейства рецепторов эпидермального фактора роста человека (HER) у пациентов с операбельным раком поджелудочной железы.

Диагностическое и прогностическое значение уровня сывороточного витронектина при глиоме

Диагностическое и прогностическое значение уровня сывороточного витронектина при глиоме

Целью исследования было определить связь между уровнями сывороточного витронектина и клинико-патологическими параметрами, а также оценить диагностическое и прогностическое значение витронектина у больных с глиомой.

Высокая экспрессия GNA-13 ассоциируется с плохим прогнозом при гепатоцеллюлярной карциноме

Высокая экспрессия GNA-13 ассоциируется с плохим прогнозом при гепатоцеллюлярной карциноме

Гуанин нуклеотид связывающий белок альфа-13 (GNA-13) играет важную роль в развитии некоторых раковых заболеваний. Тем не менее, мало известно о клиническом значении белка при гепатоцеллюлярной карциноме (ГЦК).

Белок EphA5 является потенциальным прогностическим маркером для пациентов с серозной карциномой яичников

Белок EphA5 является потенциальным прогностическим маркером для пациентов с серозной карциномой яичников

Серозная карцинома яичников (СКЯ) является наиболее распространенным эпителиальным злокачественным новообразованием. Авторское исследование было направлено на изучение экспрессии белка EphA5 при СКЯ. Также изучалась его связь с клинико-патологическими факторами.

CD44 и CD44v6 коррелируют с неблагоприятным прогнозом и прогрессированием рака желудка

CD44 и CD44v6 коррелируют с неблагоприятным прогнозом и прогрессированием рака желудка

Прогностическая значимость уровней CD44 и его изоформы CD44v6 у пациентов с раком желудка (РЖ) остается спорным. Авторское исследование было направлено на определение клинико-патологического и прогностического значения этих двух белков при РЖ.

Сывороточный ферритин является прогностическим маркером выживаемости у пациентов с периферической T-клеточной лимфомой

Сывороточный ферритин является прогностическим маркером выживаемости у пациентов с периферической T-клеточной лимфомой

Целью исследования являлось определение прогностического значения уровней сывороточного ферритина у больных с периферической Т-клеточной лимфомой (ПТКЛ).

Высокочувствительный С-реактивный белок в качестве диагностического и прогностического маркера при воспалительных заболеваниях кишечника

Высокочувствительный С-реактивный белок в качестве диагностического и прогностического маркера при воспалительных заболеваниях кишечника

Целью исследования было оценить высокочувствительный СРБ (hs-СРБ) в качестве диагностического и прогностического маркера у больных с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК).

Lrig1 является благоприятным прогностическим маркером при гепатоцеллюлярной карциноме

Lrig1 является благоприятным прогностическим маркером при гепатоцеллюлярной карциноме

Распространенность гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) растет во всем мире. Как следствие, существует острая необходимость в идентификации новых маркеров развития и прогрессирования ГЦК. В последнее время некоторые исследования показывают, что Lrig1 имеет прогностическое значение при различных типах рака, но его значение при ГЦК мало изучено.

Соотношение СРБ / альбумин является независимым прогностическим фактором общей выживаемости у пациентов с раком носоглотки

Соотношение СРБ / альбумин является независимым прогностическим фактором общей выживаемости у пациентов с раком носоглотки

Целью исследования являлось изучение прогностического значения соотношения C-реактивного белка / альбумин (СРБ/АЛБ) у пациентов с назофарингеальной карциномой (НК), получавших лечение лучевой терапией с модулированной интенсивностью (ЛТМИ).

Исследование сывороточного микроРНК-300 в качестве диагностического и прогностического биомаркера при остеосаркоме

Исследование сывороточного микроРНК-300 в качестве диагностического и прогностического биомаркера при остеосаркоме

Целью исследования было определить, является ли микроРНК-300 (мРНК-300) диагностическим и прогностическим биомаркером у больных с остеосаркомой.

Тромбоцитоз в качестве маркера реакции на химиотерапию при тестикулярном раке

Тромбоцитоз в качестве маркера реакции на химиотерапию при тестикулярном раке

Как было установлено ранее, тромбоцитоз сильно коррелирует с меньшим временем выживания при многих видах рака. Целью данного исследования было изучение взаимосвязи между тромбоцитозом и ответом на химиотерапию у больных метастатическим раком яичек.

Диагностическое и прогностическое значение галектина-3, цистатина С и сывороточного креатинина в отношении хронической почечной недостаточности

Диагностическое и прогностическое значение галектина-3, цистатина С и сывороточного креатинина в отношении хронической почечной недостаточности

Целью исследования являлось определение диагностической и прогностической ценности галектина-3 (Гал-3) у пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН)

Рецептор эпидермального фактора роста 4 (HER-4) является маркером выживаемости при раке молочной железы

Рецептор эпидермального фактора роста 4 (HER-4) является маркером выживаемости при раке молочной железы

Основываясь на клинических исследованиях с участием в общей сложности 8024 пациентов был проведен мета-анализ для изучения прогностической ценности HER-4 в отношении рака молочной железы (РМЖ).

Снижение экспрессии микроРНК-409-3p как маркер тяжести и исходов заболевания у больных с раком молочной железы

Снижение экспрессии микроРНК-409-3p как маркер тяжести и исходов заболевания у больных с раком молочной железы

Целью исследования было оценить прогностическую значимость экспрессии микроРНК-409-3p (мРНК-409-3p) у больных раком молочной железы (РМЖ).

Уровни сывороточного аполипопротеина Е коррелируют с прогрессированием заболевания и плохим прогнозом при раке молочной железы

Уровни сывороточного аполипопротеина Е коррелируют с прогрессированием заболевания и плохим прогнозом при раке молочной железы

Результаты проведенных раннее исследований показали, что аполипопротеин Е (АпоЕ) ассоциируется с онкогенезом и прогрессированием опухолей. В данном исследовании авторы изучали потенциальную диагностическую и прогностическую роль сывороточного АпоЕ у больных раком молочной железы (РМЖ).

Низкая экспрессия микроРНК-133а является предиктором неблагоприятного исхода у больных плоскоклеточным раком пищевода

Низкая экспрессия микроРНК-133а является предиктором неблагоприятного исхода у больных плоскоклеточным раком пищевода

Выявление новых биомаркеров может быть полезно для диагностики и прогнозирования исхода у пациентов с плоскоклеточным раком пищевода (ПРП). Целью авторского исследования являлось изучение клинической значимости экспрессии микроРНК-133а (мРНК-133а) у больных ПРП.

Роль липокалина-2 при внутрижелудочковой гемоглобино-индуцированной черепно-мозговой травме

Роль липокалина-2 при внутрижелудочковой гемоглобино-индуцированной черепно-мозговой травме

Недавние исследования показали, что компоненты крови, в том числе гемоглобин и железо, способствуют развитию гидроцефалии и черепно-мозговой травмы после внутрижелудочкового кровоизлияния (ВЖК). В данном исследовании авторы изучали роль липокалина-2 (LCN-2), белка, участвующего в обработке железа при желудочковой дилатации и нейровоспалении, вызванных черепно-мозговой травмой в модели ВЖК мыши.

Сравнение прогностического значения уровней proBNP и тропонина Т у больных с острым коронарным синдромом

Сравнение прогностического значения уровней proBNP и тропонина Т у больных с острым коронарным синдромом

Мозговой натрийуретический пропептид (proBNP) используется для диагностики дисфункции левого желудочка и сердечной недостаточности. У пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) proBNP может способствовать краткосрочному и долгосрочному прогнозированию сердечно-сосудистых событий, что может быть очень полезно для лечения и терапии пациентов.

Ранние прогностические факторы прогрессирования преэклампсии

Ранние прогностические факторы прогрессирования преэклампсии

Целью авторского исследования было определить прогностическое значение низких уровней ассоциированного с беременностью протеина A (РАРР-А) на ранних стадиях беременности и в комбинации с тестом Доплера во второй половине беременности.

Прогностическое значение концентрации сывороточных цитокинов по летальности после острых сердечно-сосудистых событий

Прогностическое значение концентрации сывороточных цитокинов по летальности после острых сердечно-сосудистых событий

Целью авторского исследования было проанализировать базовые уровни воспалительных цитокинов у больных острой сердечной недостаточностью (ОСН) и острым коронарным синдромом (ОКС). Основная цель заключалась в определении факторов риска смертности после эпизода ОСН или ОКС.

Диагностическое и прогностическое значение снижения плазменного микроРНК-195 у пациентов с немелкоклеточным раком легкого

Диагностическое и прогностическое значение снижения плазменного микроРНК-195 у пациентов с немелкоклеточным раком легкого

Цель данного исследования состояла в том, чтобы оценить уровень экспрессии мРНК-195 в плазме крови и исследовать его диагностическое и прогностическое значение у пациентов с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ).

Прогностическое значение микроРНК-9 при раке

Прогностическое значение микроРНК-9 при раке

Недавние исследования показали, что различные экспрессии микроРНК-9 (мРНК-9) связаны с исходами при некоторых видах рака. Авторы провели мета-анализ, чтобы оценить прогностическое значение мРНК-9. В общей сложности, в мета-анализ было включено 17 исследований.

Протеинурия в прогнозе смертности в остром периоде ишемического инсульта

Протеинурия в прогнозе смертности в остром периоде ишемического инсульта

Протеинурия является сильным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта. Исследование было направлено на изучение прогностического значения протеинурии, выявленной при анализе мочи диагностическими полосками, у больных с острым ишемическим инсультом.

Прогностическое значение Ang-2 у больных немелкоклеточным раком легкого

Прогностическое значение Ang-2 у больных немелкоклеточным раком легкого

Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) является наиболее частой причиной смерти от рака во всем мире. Несмотря на многочисленные исследования, где ангиопоэтинподобный белок 2 (Ang-2) значительно коррелирует с прогрессированием НМРЛ, есть много противоречивых и спорных данных.

Последовательные измерения уровня прокальцитонина и C-реактивного белка для предсказания прогноза у пациентов с внебольничной пневмонией

Последовательные измерения уровня прокальцитонина и C-реактивного белка для предсказания прогноза у пациентов с внебольничной пневмонией

Исследование было проведено с целью изучить целесообразность добавления к обследованию последовательных измерений прокальцитонина и С-реактивного белка и оценку степени тяжести пневмонии при помощи шкалы CURB-65 и индекса тяжести пневмонии.

Эндотелиальная дисфункция является связующим звеном между сердечно-сосудистыми факторами риска и периферической нейропатией при сахарном диабете

Эндотелиальная дисфункция является связующим звеном между сердечно-сосудистыми факторами риска и периферической нейропатией при сахарном диабете

Поскольку дисфункция эндотелия тесно ассоциирована со всеми факторами сердечно-сосудистого риска, авторы предположили, что она может быть связана с сердечно-сосудистыми факторами риска и диабетической периферической нейропатией (ДПН).

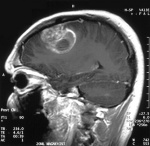

Клинические, иммуногистохимические, и молекулярно-генетические прогностические факторы у взрослых пациентов с глиобластомой

Клинические, иммуногистохимические, и молекулярно-генетические прогностические факторы у взрослых пациентов с глиобластомой

Целью исследования было определить прогностическую значимость мутации изоцитратдегидрогеназы-1 и статуса метилирования метилгуанин-ДНК-метилтрансферазы у больных с глиобластомой, проанализировать влияние клинических данных, гистологических вариантов строения опухоли и сроки развития рецидивов на течение заболевания.

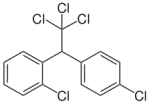

Онкогенные мутации в колоректальных полипах, выявленные в норвежском скрининговом исследовании по профилактике колоректального рака

Онкогенные мутации в колоректальных полипах, выявленные в норвежском скрининговом исследовании по профилактике колоректального рака

В представленном скрининговом исследовании по профилактике колоректального рака были собраны ДНК 204 полипов от 5мм у 176 участников исследования. Образцы были проанализированы на наличие мутаций в генах KRAS, BRAF и PIK3CA, а также в экзонах 3 и 4 гена KRAS.

Исследование клинической значимости белка CD166 при раке

Исследование клинической значимости белка CD166 при раке

Многие исследования выявили некоторые доказательства связи между белком CD166 и раком. Однако, наряду с ростом количества исследований клинического значения CD166 в отношении рака, были получены некоторые противоречивые и неубедительные результаты.

Прогностическая значимость параметров ангиогенеза и экспрессии сурвивина у пациентов с глиобластомой

Прогностическая значимость параметров ангиогенеза и экспрессии сурвивина у пациентов с глиобластомой

Глиобластома (GBM) является наиболее распространенной и наиболее агрессивной первичной опухолью головного мозга с неблагоприятным прогнозом. Целью исследования было оценить связь между иммуногистохимической экспрессией сурвивина и параметров ангиогенеза (плотность микрососудов и сосудистый рисунок) у пациентов, перенесших операцию по поводу глиобластомы.

Прогностическое значение экспрессии Sox2 при раке желудочно-кишечного тракта

Прогностическое значение экспрессии Sox2 при раке желудочно-кишечного тракта

Целью исследования было точно оценить связь между экспрессией Sox2 и выживаемостью пациентов с раком желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Избыточная экспрессия белка HMGB1 в качестве прогностического фактора выживаемости при раке

Избыточная экспрессия белка HMGB1 в качестве прогностического фактора выживаемости при раке

В связи с миллионами случаев смерти от рака каждый год, определение полезных прогностических биомаркеров имеет очень большое значение. На данных момент прогностическая роль HMGB1 (high-mobility group protein B1) при раке остается спорным. Целью авторского исследования было оценить связь экспрессии HMGB1 с прогнозом у больных раком.

мРНК-1260b является прогностическим биомаркером колоректального рака

мРНК-1260b является прогностическим биомаркером колоректального рака

Колоректальный рак (КР), главным образом, относится к раку толстой и прямой кишки, который является наиболее распространенным видом рака желудочно-кишечного тракта. МикроРНК в опухолях участвуют в нескольких процессах развития злокачественности, в том числе клеточной дифференцировке, пролиферации, инвазии и метастазировании. Авторы исследовали взаимосвязь аномальной экспрессии мРНК-1260b с клинико-патологических параметрами больных КР.

![]() ВОЗ выпускает новый пересмотр Международной классификации болезней (МКБ-11).

ВОЗ выпускает новый пересмотр Международной классификации болезней (МКБ-11). Иммуногистохимическая экспрессия белка MTA-1 и его прогностическая значимость при раке поджелудочной железы

Иммуногистохимическая экспрессия белка MTA-1 и его прогностическая значимость при раке поджелудочной железы Концентрация сывороточного альбумина как независимый прогностический показатель у пациентов с легочной артериальной гипертензией

Концентрация сывороточного альбумина как независимый прогностический показатель у пациентов с легочной артериальной гипертензией Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 6 (июнь 2018 г.)

Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 6 (июнь 2018 г.) Прогностическая значимость экспрессии CD44, NANOG, OCT4 и BMI1 при плоскоклеточной карциноме языка

Прогностическая значимость экспрессии CD44, NANOG, OCT4 и BMI1 при плоскоклеточной карциноме языка Инсулинорезистентность в качестве предиктора постинсультной депрессии

Инсулинорезистентность в качестве предиктора постинсультной депрессии Прогностическая роль высокочувствительного сердечного тропонина I и растворимого ST-2 у пациентов хирургического подразделения интенсивной терапии, перенесших несердечную хирургию

Прогностическая роль высокочувствительного сердечного тропонина I и растворимого ST-2 у пациентов хирургического подразделения интенсивной терапии, перенесших несердечную хирургию Прогностическая значимость антагониста рецептора интерлейкин-1 у пациентов с ишемической болезнью сердца

Прогностическая значимость антагониста рецептора интерлейкин-1 у пациентов с ишемической болезнью сердца Повышенная структурная сложность плазменного N-гликана связана с более высоким риском диабета 2 типа

Повышенная структурная сложность плазменного N-гликана связана с более высоким риском диабета 2 типа Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 5 (май 2018 г.)

Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 5 (май 2018 г.) Потенциальные прогностические биомаркеры сердечно-сосудистых заболеваний при макросомии плода: влияние гестационного диабета

Потенциальные прогностические биомаркеры сердечно-сосудистых заболеваний при макросомии плода: влияние гестационного диабета Hu-антиген R (HuR) гетерогенной экспрессии в качестве прогностического маркера меланомы

Hu-антиген R (HuR) гетерогенной экспрессии в качестве прогностического маркера меланомы ST2 в качестве нового прогностического маркера у пациентов с почечной недостаточностью в термальной стадии при гемодиафильтрации

ST2 в качестве нового прогностического маркера у пациентов с почечной недостаточностью в термальной стадии при гемодиафильтрации Многоцентровое исследование доказало клиническую значимость предикторов преэклампсии

Многоцентровое исследование доказало клиническую значимость предикторов преэклампсии Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 4 (апрель 2018 г.)

Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 4 (апрель 2018 г.) Роль коэффициента AR/ER у ER-положительных пациентов с раком молочной железы

Роль коэффициента AR/ER у ER-положительных пациентов с раком молочной железы Экспрессия PD-L1 связана с худшей выживаемостью при злокачественной мезотелиоме плевры

Экспрессия PD-L1 связана с худшей выживаемостью при злокачественной мезотелиоме плевры Прогностическое значение абсолютного количества лимфоцитов у пациентов, поступивших с острой сердечной недостаточностью

Прогностическое значение абсолютного количества лимфоцитов у пациентов, поступивших с острой сердечной недостаточностью Площадь остаточной опухоли является надежным прогностическим маркером для пациентов с ректальным раком, подвергающимся предоперационной терапии

Площадь остаточной опухоли является надежным прогностическим маркером для пациентов с ректальным раком, подвергающимся предоперационной терапии Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 3 (март 2018 г.)

Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 3 (март 2018 г.) Антитела к сывороточному белку p53 в качестве потенциального маркера опухоли при внепеченочной холангиокарциноме

Антитела к сывороточному белку p53 в качестве потенциального маркера опухоли при внепеченочной холангиокарциноме Новые опухолевые маркеры повышают прогнозируемость выживаемости у пациентов с ВИЧ-ассоциированной диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомой

Новые опухолевые маркеры повышают прогнозируемость выживаемости у пациентов с ВИЧ-ассоциированной диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомой Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 1 (январь 2018 г.)

Новый выпуск журнала «Клиническая химия и лабораторная медицина (CCLM)» доступен онлайн: Том 56, выпуск 1 (январь 2018 г.) Роль VEGF, CD105 и CD31 в прогнозировании исходов у пациентов с колоректальным раком

Роль VEGF, CD105 и CD31 в прогнозировании исходов у пациентов с колоректальным раком Прогностическая ценность Цистатина С, uNGAL и СКФ у пациентов с подозрением на острый инфаркт миокарда

Прогностическая ценность Цистатина С, uNGAL и СКФ у пациентов с подозрением на острый инфаркт миокарда Прогностическая значимость экспрессии ALDH1 у пациентов с глиомой

Прогностическая значимость экспрессии ALDH1 у пациентов с глиомой Прогностическая значимость повышения тропонина в отношении долгосрочной смертности после ишемического инсульта

Прогностическая значимость повышения тропонина в отношении долгосрочной смертности после ишемического инсульта Многомаркерный подход при прогнозировании смертности у септических пациентов

Многомаркерный подход при прогнозировании смертности у септических пациентов Уровень сывороточного цистатина C является значимым прогностическим фактором смертности у пациентов с цирротическим асцитом

Уровень сывороточного цистатина C является значимым прогностическим фактором смертности у пациентов с цирротическим асцитом Прогностические биомаркеры при плоскоклеточной карциноме полости рта

Прогностические биомаркеры при плоскоклеточной карциноме полости рта  Прогностическое значение отношения тромбоцитов к лимфоцитам у критических пациентов с острой почечной недостаточностью

Прогностическое значение отношения тромбоцитов к лимфоцитам у критических пациентов с острой почечной недостаточностью Роль мочевого L-FABP в прогрессировании хронической почечной недостаточности

Роль мочевого L-FABP в прогрессировании хронической почечной недостаточности Проадреномедуллин в прогнозировании смертности при различном уровне тяжести сепсиса

Проадреномедуллин в прогнозировании смертности при различном уровне тяжести сепсиса Прогнозирование смертности при сепсисе с помощью комбинации биомаркеров: прокальцитонина, пресепсина, галектина-3 и sST2

Прогнозирование смертности при сепсисе с помощью комбинации биомаркеров: прокальцитонина, пресепсина, галектина-3 и sST2 Вирус паппиломы человека и экспрессия белка р16 в качестве прогностических биомаркеров при раке подвижной части языка

Вирус паппиломы человека и экспрессия белка р16 в качестве прогностических биомаркеров при раке подвижной части языка Концентрации ST2 в качестве предиктора выживаемости для пациентов, перенесших транскатетерную имплантацию аортального клапана

Концентрации ST2 в качестве предиктора выживаемости для пациентов, перенесших транскатетерную имплантацию аортального клапана Влияние введения инсулина на секрецию c-пептида у тяжелобольных пациентов с диабетом II типа

Влияние введения инсулина на секрецию c-пептида у тяжелобольных пациентов с диабетом II типа Глипикан-3 как клинически полезный биомаркер

Глипикан-3 как клинически полезный биомаркер Уровни циркулирующих желчных кислот в качестве предиктора исхода у критически больных пациентов

Уровни циркулирующих желчных кислот в качестве предиктора исхода у критически больных пациентов Прогностическая ценность соотношения нейтрофилов к лимфоцитам в отношении прогноза почек у пациентов, страдающих гранулематозом с полиангититом

Прогностическая ценность соотношения нейтрофилов к лимфоцитам в отношении прогноза почек у пациентов, страдающих гранулематозом с полиангититом Многофакторная причинность дефицита витамина D у пожилых людей

Многофакторная причинность дефицита витамина D у пожилых людей Клиническая значимость белка B7-H4 в качестве нового прогностического маркера рака молочной железы

Клиническая значимость белка B7-H4 в качестве нового прогностического маркера рака молочной железы Прогностическая значимость прокальцитонина, высокочувствительного С-реактивного белка и литостатина у детей с сепсисом

Прогностическая значимость прокальцитонина, высокочувствительного С-реактивного белка и литостатина у детей с сепсисом Сохраняющаяся лимфопения является фактором риска заражения и смерти пациентов в ОИТ с устойчивой гипотензией при поступлении

Сохраняющаяся лимфопения является фактором риска заражения и смерти пациентов в ОИТ с устойчивой гипотензией при поступлении Прогностическая значимость уровней циркулирующиего адипонектина у пациентов с хронической сердечной недостаточностью

Прогностическая значимость уровней циркулирующиего адипонектина у пациентов с хронической сердечной недостаточностью Повышенная экспрессия микроРНК-24-3p является потенциально неблагоприятным прогностическим фактором у пациентов с колоректальной аденокарциномой

Повышенная экспрессия микроРНК-24-3p является потенциально неблагоприятным прогностическим фактором у пациентов с колоректальной аденокарциномой Прогностическая значимость воспалительных и сердечно-сосудистых биомаркеров для прогнозирования 90-дневной смертности от всех причин после острого ишемического инсульта

Прогностическая значимость воспалительных и сердечно-сосудистых биомаркеров для прогнозирования 90-дневной смертности от всех причин после острого ишемического инсульта Сывороточный прокальцитонин у пациентов с острой печеночной недостаточностью

Сывороточный прокальцитонин у пациентов с острой печеночной недостаточностью Исходы у больных почечным AL амилоидозом: прогностические факторы, почечный ответ и влияние терапии

Исходы у больных почечным AL амилоидозом: прогностические факторы, почечный ответ и влияние терапии Повышенные уровни MIF-2 в качестве предиктора летального исхода у больных в критическом состоянии

Повышенные уровни MIF-2 в качестве предиктора летального исхода у больных в критическом состоянии Антитела к фосфатидилсерину/протромбину в качестве диагностических биомаркеров для выявления тяжелого первичного АФС

Антитела к фосфатидилсерину/протромбину в качестве диагностических биомаркеров для выявления тяжелого первичного АФС Прокальцитонин и пресепсин в диагностике и прогнозе течения инфекционного эндокардита

Прокальцитонин и пресепсин в диагностике и прогнозе течения инфекционного эндокардита Независимая прогностическая роль экспрессии PD-L1 у больных плоскоклеточным раком пищевода

Независимая прогностическая роль экспрессии PD-L1 у больных плоскоклеточным раком пищевода Прогностическая значимость интерлейкина-34 у пациентов с сердечной недостаточностью

Прогностическая значимость интерлейкина-34 у пациентов с сердечной недостаточностью Сравнение прогностической значимости воспалительных маркеров у больных с острым панкреатитом

Сравнение прогностической значимости воспалительных маркеров у больных с острым панкреатитом Прогностическая значимость исследования растворимого ST2 при инфаркте миокарда

Прогностическая значимость исследования растворимого ST2 при инфаркте миокарда Диагностика острого вирусного энцефалита и энцефалопатии у взрослых

Диагностика острого вирусного энцефалита и энцефалопатии у взрослых Связь между шириной распределения эритроцитов и смертностью у пациентов, проходящих непрерывный амбулаторный перитонеальный диализ

Связь между шириной распределения эритроцитов и смертностью у пациентов, проходящих непрерывный амбулаторный перитонеальный диализ Прогностическая значимость комбинации предоперационных значений гемоглобина, лимфоцитов, альбумина, и нейтрофилов у пациентов с местно-распространенным колоректальным раком

Прогностическая значимость комбинации предоперационных значений гемоглобина, лимфоцитов, альбумина, и нейтрофилов у пациентов с местно-распространенным колоректальным раком Гетеродуплексный анализ и пиросеквенирование в диагностике истинной полицитемии

Гетеродуплексный анализ и пиросеквенирование в диагностике истинной полицитемии Низкий уровень экспрессии микроРНК-361-5p ассоциируется с неблагоприятным прогнозом у пациентов с немелкоклеточным раком легкого

Низкий уровень экспрессии микроРНК-361-5p ассоциируется с неблагоприятным прогнозом у пациентов с немелкоклеточным раком легкого Диагностическая и прогностическая роль циркулирующего плазменного микроРНК-199a-3p у пациентов с глиомой

Диагностическая и прогностическая роль циркулирующего плазменного микроРНК-199a-3p у пациентов с глиомой Клиническая значимость мРНК-221 в качестве нового прогностического биомаркера у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой

Клиническая значимость мРНК-221 в качестве нового прогностического биомаркера у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой Значимость пропротеина PCSK9 при хронической болезни почек

Значимость пропротеина PCSK9 при хронической болезни почек Прогностическая значимость циркулирующего хромогранина B у больных с острой дыхательной недостаточностью

Прогностическая значимость циркулирующего хромогранина B у больных с острой дыхательной недостаточностью Соотношение СРБ / альбумин является прогностическим маркёром выживаемости при операбельном немелкоклеточном раке легких у пациентов пожилого возраста

Соотношение СРБ / альбумин является прогностическим маркёром выживаемости при операбельном немелкоклеточном раке легких у пациентов пожилого возраста Прогностическое значение экспрессии белков семейства HER при раке поджелудочной железы

Прогностическое значение экспрессии белков семейства HER при раке поджелудочной железы Диагностическое и прогностическое значение уровня сывороточного витронектина при глиоме

Диагностическое и прогностическое значение уровня сывороточного витронектина при глиоме Высокая экспрессия GNA-13 ассоциируется с плохим прогнозом при гепатоцеллюлярной карциноме

Высокая экспрессия GNA-13 ассоциируется с плохим прогнозом при гепатоцеллюлярной карциноме Белок EphA5 является потенциальным прогностическим маркером для пациентов с серозной карциномой яичников

Белок EphA5 является потенциальным прогностическим маркером для пациентов с серозной карциномой яичников CD44 и CD44v6 коррелируют с неблагоприятным прогнозом и прогрессированием рака желудка

CD44 и CD44v6 коррелируют с неблагоприятным прогнозом и прогрессированием рака желудка Сывороточный ферритин является прогностическим маркером выживаемости у пациентов с периферической T-клеточной лимфомой

Сывороточный ферритин является прогностическим маркером выживаемости у пациентов с периферической T-клеточной лимфомой Высокочувствительный С-реактивный белок в качестве диагностического и прогностического маркера при воспалительных заболеваниях кишечника

Высокочувствительный С-реактивный белок в качестве диагностического и прогностического маркера при воспалительных заболеваниях кишечника Lrig1 является благоприятным прогностическим маркером при гепатоцеллюлярной карциноме

Lrig1 является благоприятным прогностическим маркером при гепатоцеллюлярной карциноме Соотношение СРБ / альбумин является независимым прогностическим фактором общей выживаемости у пациентов с раком носоглотки

Соотношение СРБ / альбумин является независимым прогностическим фактором общей выживаемости у пациентов с раком носоглотки Исследование сывороточного микроРНК-300 в качестве диагностического и прогностического биомаркера при остеосаркоме

Исследование сывороточного микроРНК-300 в качестве диагностического и прогностического биомаркера при остеосаркоме Тромбоцитоз в качестве маркера реакции на химиотерапию при тестикулярном раке

Тромбоцитоз в качестве маркера реакции на химиотерапию при тестикулярном раке Диагностическое и прогностическое значение галектина-3, цистатина С и сывороточного креатинина в отношении хронической почечной недостаточности

Диагностическое и прогностическое значение галектина-3, цистатина С и сывороточного креатинина в отношении хронической почечной недостаточности Рецептор эпидермального фактора роста 4 (HER-4) является маркером выживаемости при раке молочной железы

Рецептор эпидермального фактора роста 4 (HER-4) является маркером выживаемости при раке молочной железы Снижение экспрессии микроРНК-409-3p как маркер тяжести и исходов заболевания у больных с раком молочной железы

Снижение экспрессии микроРНК-409-3p как маркер тяжести и исходов заболевания у больных с раком молочной железы Уровни сывороточного аполипопротеина Е коррелируют с прогрессированием заболевания и плохим прогнозом при раке молочной железы

Уровни сывороточного аполипопротеина Е коррелируют с прогрессированием заболевания и плохим прогнозом при раке молочной железы Низкая экспрессия микроРНК-133а является предиктором неблагоприятного исхода у больных плоскоклеточным раком пищевода

Низкая экспрессия микроРНК-133а является предиктором неблагоприятного исхода у больных плоскоклеточным раком пищевода Роль липокалина-2 при внутрижелудочковой гемоглобино-индуцированной черепно-мозговой травме

Роль липокалина-2 при внутрижелудочковой гемоглобино-индуцированной черепно-мозговой травме Сравнение прогностического значения уровней proBNP и тропонина Т у больных с острым коронарным синдромом

Сравнение прогностического значения уровней proBNP и тропонина Т у больных с острым коронарным синдромом Ранние прогностические факторы прогрессирования преэклампсии

Ранние прогностические факторы прогрессирования преэклампсии Прогностическое значение концентрации сывороточных цитокинов по летальности после острых сердечно-сосудистых событий

Прогностическое значение концентрации сывороточных цитокинов по летальности после острых сердечно-сосудистых событий Диагностическое и прогностическое значение снижения плазменного микроРНК-195 у пациентов с немелкоклеточным раком легкого

Диагностическое и прогностическое значение снижения плазменного микроРНК-195 у пациентов с немелкоклеточным раком легкого Прогностическое значение микроРНК-9 при раке

Прогностическое значение микроРНК-9 при раке Протеинурия в прогнозе смертности в остром периоде ишемического инсульта

Протеинурия в прогнозе смертности в остром периоде ишемического инсульта Прогностическое значение Ang-2 у больных немелкоклеточным раком легкого

Прогностическое значение Ang-2 у больных немелкоклеточным раком легкого Последовательные измерения уровня прокальцитонина и C-реактивного белка для предсказания прогноза у пациентов с внебольничной пневмонией

Последовательные измерения уровня прокальцитонина и C-реактивного белка для предсказания прогноза у пациентов с внебольничной пневмонией Эндотелиальная дисфункция является связующим звеном между сердечно-сосудистыми факторами риска и периферической нейропатией при сахарном диабете

Эндотелиальная дисфункция является связующим звеном между сердечно-сосудистыми факторами риска и периферической нейропатией при сахарном диабете Клинические, иммуногистохимические, и молекулярно-генетические прогностические факторы у взрослых пациентов с глиобластомой

Клинические, иммуногистохимические, и молекулярно-генетические прогностические факторы у взрослых пациентов с глиобластомой Онкогенные мутации в колоректальных полипах, выявленные в норвежском скрининговом исследовании по профилактике колоректального рака

Онкогенные мутации в колоректальных полипах, выявленные в норвежском скрининговом исследовании по профилактике колоректального рака Исследование клинической значимости белка CD166 при раке

Исследование клинической значимости белка CD166 при раке Прогностическая значимость параметров ангиогенеза и экспрессии сурвивина у пациентов с глиобластомой

Прогностическая значимость параметров ангиогенеза и экспрессии сурвивина у пациентов с глиобластомой Прогностическое значение экспрессии Sox2 при раке желудочно-кишечного тракта

Прогностическое значение экспрессии Sox2 при раке желудочно-кишечного тракта Избыточная экспрессия белка HMGB1 в качестве прогностического фактора выживаемости при раке

Избыточная экспрессия белка HMGB1 в качестве прогностического фактора выживаемости при раке мРНК-1260b является прогностическим биомаркером колоректального рака

мРНК-1260b является прогностическим биомаркером колоректального рака